不登校の子でアニメや漫画、ゲームなど、いわゆるサブカルチャーに夢中になる子は毛工多いです。

一昔前はニコニコ動画で東方projectの動画を見たり、アニメの総集編を夢中になってみている子もいました。

お母さん方からも「ゲームに夢中になりすぎて将来が心配だ」という声を聞くことも多いです。

また、YouTubeやTIKTOKの動画を一日何時間も見ている子もいます。

なぜ不登校の子がこういったサブカルチャーにはまるのでしょうか?

そこから見えてくるアニメや漫画、ゲームがどう不登校の子の「心の成長」につながっているのかを考察してみたいと思います。

サブカルチャーに傾倒する子、しない子

さて、まず最初に考えたいのは、同じ子どもで「サブカルチャーに傾倒する子」と「全くしない子」がいます。

皆さんの周りにもいなかったでしょうか?

運動部や勉強、友達付き合いをメインにしていて、漫画やゲームに全く興味がなかった子。

かといって、その子が全く社会的に適応できないと言えば、そんなことはありません。

逆に、サブカルチャーに傾倒したからといって、社会に適応できないということもありません。

この両者の違いは何でしょうか?

まずは以下のように分類をしてみたいと思います。

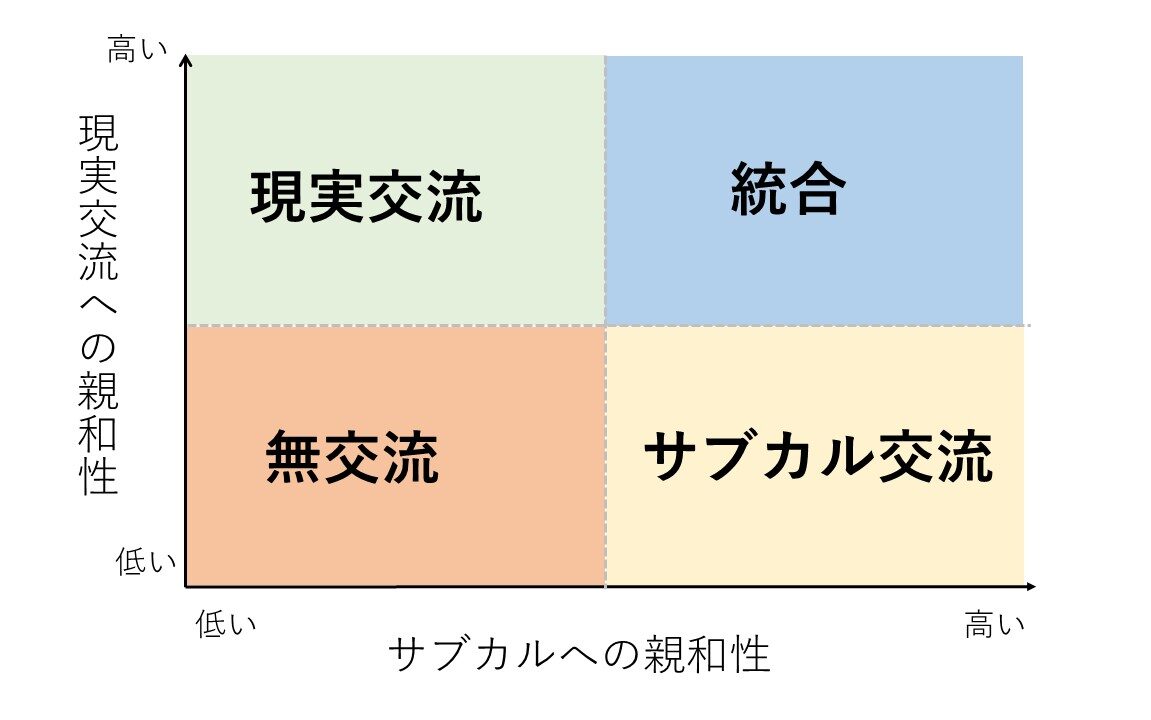

思春期の4つの交流タイプ

まず、軸を2つに分けます。

縦軸は「現実交流への親和性」

横軸は「サブカル交流の親和性」

とします。

で、親和性が高いか低いかで4つのタイプに分けます。

この場合は、現実交流と相性が良いか、サブカルと相性が良いかといった感覚で見ると良いです。

- 現実交流もサブカル交流も乏しい「無交流」型

- 現実交流だけ高い「現実交流」型

- サブカル交流だけ高い「サブカル交流」型

- 現実交流もサブカル交流も共に高い「統合」型

それぞれについて説明してきたいと思います。

① 現実交流もサブカル交流も乏しい「無交流」型

現実での友達との交流もなければ、サブカルの趣味なども持っていないタイプです。

一見すると、無気力な感じもします。

教室でも目立たなくてぽつんとしている子のようなイメージですね。

② 現実交流だけ高い「現実交流」型

俗にいう「陽キャ」のような子です。

クラブも積極的にして、友達ともたくさん遊んでいて、あまりゲームや漫画にはなじみがない子です。

現実の友達との交流がメインで、サブカルを下に見たような発言をすることもあります。

③ サブカル交流だけ高い「サブカル交流」型

こちらは現実世界の交流よりも、漫画やゲームなどサブカルの方に傾倒しやすいタイプです。ネットの世界にどっぷりつかったりする子のイメージを持つと良いのかなと思います。

中には、サブカルを通じて、現実世界でも仲間や友達を作れる子もいます。

一方で、1人でサブカルの世界に没頭する子もいます。

また、「この趣味は誰にもわかってくれない」と言って、ふさぎ込んでしまう子もいます。

④ 現実交流もサブカル交流も共に高い「統合」型

現実の交流を大事にする傍ら、サブカルへの理解もしっかりとある子です。

友達と楽しく過ごしたり、現実社会でも積極的に動く一方で、ゲームやアニメ、漫画などにもしっかりと理解があって、そういった話題にも合わせることができるような子のイメージですね。

柔軟に人付き合いができたり、人の輪の中に入って、上手に関わることができます。

4つのタイプから不登校を考えてみる

簡単に4つのタイプに分けてみましたが、これを不登校に置き換えるとどうなるのでしょう?

ちなみに、私が関わる不登校のお子さんで「現実交流型」と「統合型」は少ないです。

「無交流型」と「サブカル交流型」が多い印象があります。

冒頭にも上げたように、不登校のお子さんでゲームやアニメ、漫画に没頭する子は非常に多いです。

また、ネットを通して一緒にゲームをしたり、交流をしている子もいます。

一方で、何もせず、寝転がって一日が過ぎるのただ待っているかのように過ごしている子もいます。

親としては、わが子のこういった様子を見ると、「将来大丈夫か」と不安に感じてしまうのです。

できれば、「現実交流型」のように、友達と楽しく遊んでほしい、学校や部活で生き生きと頑張るようになってほしい、そう願うのが親心と言うもの。

しかし、なぜ不登校の子に「無交流型」や「サブカル交流型」が多いのでしょうか?

その理由について、以下考えていきたいと思います。

不登校になる前は学校で問題のなかった子が多いという事実

ここで話題に上げないといけないことは、不登校の子の多くは「学校に行けなくなる前は、問題なく友達と過ごしていました。クラブや勉強も頑張っていました」と言われることが多いということです。

で、ある日を境に、友達と関わることをしなくなり、無気力になったり、腹痛を訴えて、不登校になってしまいます。

ちなみに最初から「無交流型」「サブカル交流型」の子は、卒業まで学校に行き続けることが多いです。

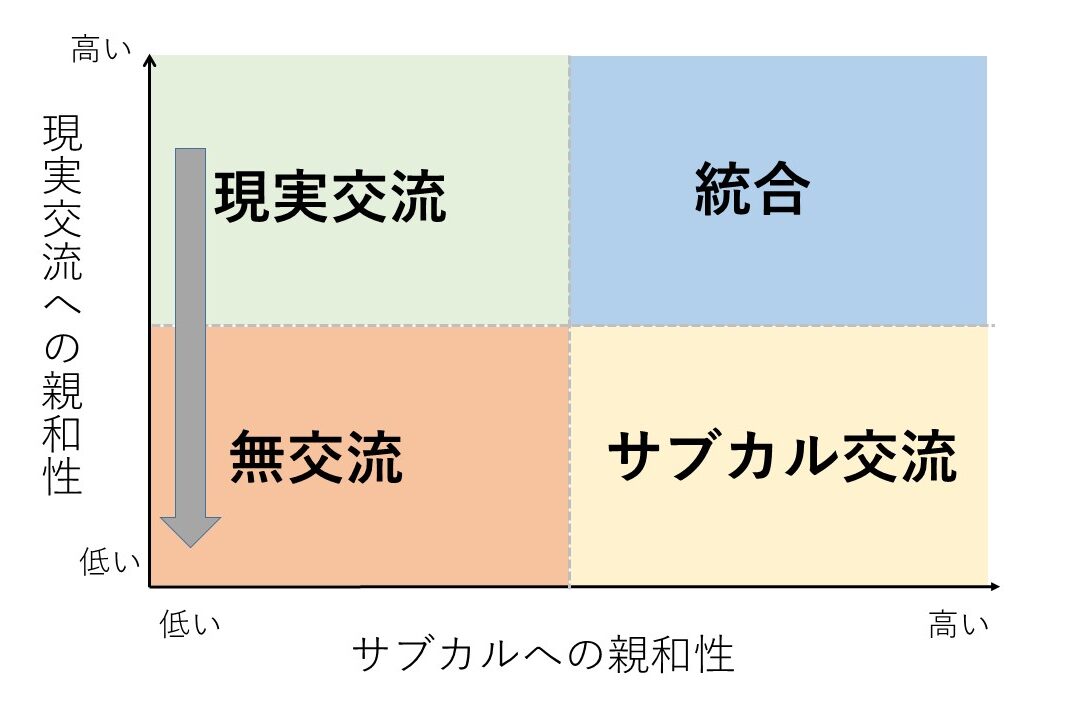

つまり、「現実交流型」から「無交流型」に陥ってしまうというのが結構多いなと言うのが私の臨床からの感覚です。

もちろん、「サブカル交流型」の子で周りとの間にズレや合わなさを感じてしまい、学校に行けなくなる子もいます。

不登校になってからサブカルに夢中になる子は多い

そして、不登校になってから、漫画やアニメ、ゲームに没頭しだす子は多いのです。

最初の内は、家で何もせず、ぼーっと過ごすことが多いのですが、それからゲームや漫画にはまりだすケース。

しばらくやっているうちに、段々と飽きてくることもありますが、ずっと夢中の子もいます。

中には韓国アイドルやジャニーズ、ドラマなどにもはまる子もいます。

そういえば、昔、能年玲奈主演の「あまちゃん」にはまっていた子もいました。

サブカルとはちょっとニュアンスが違いますが、高校野球に没頭する子、YouTuberに夢中になる子もいます。

要は何らかの文化を構成するものに傾倒するという感じです。

サブカルに傾倒してしまう思春期心性とは?

こうしたサブカルに没頭してしまう背景として、思春期心性と言うこの時期の子ども特有の心理状態が背景にあるのではないかと考えられます。

思春期の子どもたちは、ようやく「自分らしさ」というのが出来上がる時期でもあります。

ここでちょっとイメージしてほしいのですが、赤ちゃんが初めて立ち上がったときって、いきなりスッと立ち上がることはないです。

何かにつかまり立ちをして立ち上がるのが普通じゃないでしょうか?

何が言いたいかと言うと、赤ちゃんが立ち上がるとき、補助的な支えがあって初めて立ち上がります。

それと同じことが思春期の子ども達には起こるのです。

つまり、生まれて初めて自分らしさが出始めたとき、フラフラする自分らしさを支えるための「支え」や「補助」が必要となります。

そのために、現実世界やサブカルといった何らかの交流が必要となるのです。

そうした交流を通して、「自分とはこうだ」というのを見つけていき、「自分らしい生き方」を見出していくのがこの年代の心の成長ではないかと思います。

不登校の子がサブカルに没頭する理由

そして、不登校の子の多くは外界との接触がない状態です。

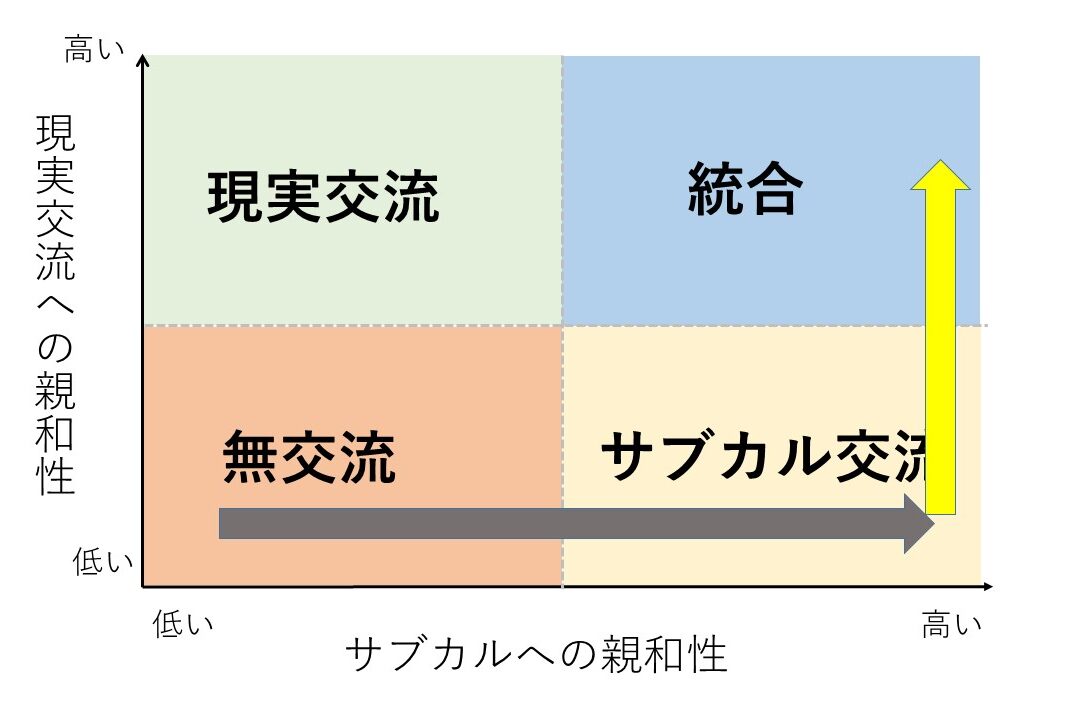

そうなると彼らの心が交流する場所は、必然的にサブカルとなってしまいます。

※もちろん、全員が全員とは言いませんが。

個人的には、不登校がサブカルに傾倒してしまう理由は、「自分らしさを何とか維持しよう、作り直そうとするときに、サブカルという補助が必要だから」だと考えています。

人は全て最善と思ったことを選ぶようにできています。

不登校の子がサブカルに傾倒する理由として、「それがその子にとって必要だから」だと私は考えているのです。

目指すは〇〇型

そして、親が子どもを理解し、安心感のある家庭ができるようになると、少しずつ子どもたちはサブカルへの傾倒をやめていくという選択を取ります。

中には絵描きや漫画家、声優など、その道の方向に進んでいく子もいますが、多くは「飽きた」といって、見向きもしなくなります。

そこから少しずつ現実社会に目を向けて歩き始めるようになります。

ここに不登校の解決のヒントがあります。

ただ、その時に「漫画やゲームばかりの奴はダメだ」と、サブカルを否定するような人間にはさせないようになっていく方が良いです。

そうなると自身の「負の部分」を受け入れられない、捨てたまま大人になるようなもので、そうした人はどこかもろく、また潰れてしまうことが多いです。

そうではなくて、「サブカルに没頭していた自分」を受け入れつつ、現実社会でも柔軟に生きていけるような「統合型」になって行くことが大切ではないかと思います。

一番の問題は〇〇型

一方で、無交流型の子については少し注意が必要です。

なぜなら「周りと交流する」ことで「自分らしさ」を作り上げる経験が不足するためです。

ただ、生まれつき「無交流型」でも成長していく人もいるのが事実です。

その場合は、

その子の趣味や好きなことを一緒に探していくような関りをしたり、

タイミングを見ながら声掛けをするなど、

子ども理解に基づいた対応していきましょう。

大事なのは、なぜその子が「無交流型」になったのかを考えていくことです。

それとも何らかの課題があったのか、

ひどく傷つく経験があったのか、

学校が合わない中で頑張ってきたのか、

それともその子の良さを潰されるような経験があったのか。

どれかによって対処法も全然変わってきます。

まずは理解→対応の順番です。

またこの辺り、疑問があれば、カウンセリング等で聞いていただければ一緒に考えていきますよ。

ではでは、本日はここまでです。

ちなみに、今回は完全に田中の経験に基づいた考えをまとめたものです。

なので、客観的な研究があるわけではありません。

それでも読まれた方にとって、何らかのヒントが得られたら幸いです。

ここまで読んでいただいてありがとうございました。

コメント